【3】第一章 社長はオカンムリ

「今ごろ社長は得意満面なんだろうなぁ。おかげでこちらは、今日は一日のんびりできるけれど」

中堅会社X社のシステム部で、部長の佐藤さんは書類を読む手を休めてつぶやいた。

主要な得意先を招待した“X社創立三十周年記念式典”がそろそろ始まったころだ。

今ごろ社長は演壇に上って、得意先の前で彼らを賞賛しつつも、我が社をここまでにした社長自身への賞賛も忘れてはいないだろう。

とはいえ、我が社がここまで急成長したのも社長の豪腕によるものだし、“IT(アイ・ティー)(information technology:情報技術)”に対して彼が理解を示してくれたおかげで、システム部長の自分が様々なシステム開発案件を実現できたのも事実だ。

「販売管理システムもやっと安定してきたし、営業の連中も今日はほとんどが式典に参加しているから、今日は何事もなく一日を過ごせそうだな」

まさかこの数時間後に、自分が社長からカンカンに怒られてしまうとは知る由もなく、再び彼はのんびりと書類に目を通し始めた。

(その数時間後)

式典に参加していた総務部長の山本さんが、佐藤さんのところに駆け込んできた。

「おっ、山本さん。お早いお帰りだね。式典はどうだった?」

昼食後のこともあり、午後の仕事もなんとなくのんびりとこなしてきた彼は、山本さんに向かってのんきな笑顔を向けた。

ところが、山本さんの方は息も絶え絶えで、やっと出した言葉がこれだった。

「どうだったもこうだったも。佐藤さん、社長はカンカンだよ! すぐに社長室に来てくれ!」

社長室にオドオドしながら入ってきた佐藤さんは、社長席に座ってこちらに背を向けたままの社長と、困惑した顔を向ける営業部長の加藤さんとを見て、何か自分がとんでもないことをしでかしたことは実感した。

といっても、それが何によるものなのかは全く思い当たる節が無い。

そんな彼の気持ちが分かったかの様に、加藤さんが説明を始めた。

「佐藤さん。実は式典最初の挨拶の時に、社長が『当社に多くの受注を下さったP社、Q社、R社に特に感謝いたします』と言ったんだ」

「あれ、S社はどうしたんですか? 当社の大口の得意先はS社でしょう?」

「そう、ところが販売管理システムの“顧客上位3社”という画面を、今朝、秘書さんが見た時には、S社の名前は出ていなかったんだ。社長も秘書さんから渡されたメモを見てちょっと変だと思ったらしいんだが、式典のゴタゴタの中だったものでそのまま読み上げてしまったんだよ」

と、突然、社長の椅子が回転するや、彼の怒鳴り声が社長室に響き渡った。

「バカヤロウ! あれだけの金をかけて開発したシステムなのに、おまえは何をやっているんだ!」

一瞬、静まり返った社長室。

しかし、社長の怒りはおさまらない。

「おかげで、S社の社長が『X社さんは、もうウチと取引する気はないのかね?』と言ってきたぞ! 俺と加藤君とでなんとかなだめたが、おまえはウチをつぶす気か?」

これでは、社長が怒るのも無理は無い。

彼は何も言うことができなかった。

そこで、加藤さんが「とにかく」と切り出した。

「とにかく、社長、ここは『何でこんなことになったのか』を、佐藤さんに調査させましょう。その間、我々はS社のフォローをしていかなければ」

思いっきり怒鳴ったおかげで少しは気がおさまってきたのか、社長は黙って頷いた。

すかさず、加藤さんが「それでは」と続けた。

「それでは、佐藤さん、大至急原因を調べてくれ。秘書さんには会議室で待機していてもらっているから、詳細は彼女から聴いてくれればいい。そしてできれば、夕方までには何らかの報告を社長にしてくれ」

この言葉を聞くと、加藤さんに感謝しつつ彼は乾いた声で言った。

「分かりました。大至急調査します! では、失礼致します!」

「おい、山田君、大変だ。販売管理システムのトラブルだ」

社長室から戻ってきた佐藤さんは、システム部第二課長の山田さんを呼びつけた。

彼は社長室での話を簡単に説明し、山田さんと共に会議室へ向かった。

会議室には秘書の鈴木さんがうつむいたまま座っており、社長の怒りの最初の犠牲者が彼女であったことがうかがい知れた。

「秘書さん、お待たせして申し訳なかった。販売管理システム担当の山田さんと一緒に、詳しい話を聞かせてくれないか?」

鈴木さんは、手にもっていた画面の“ハードコピー(コンピューターの画面をそのまま印刷したもの)”を彼らに見せた。

「これが、今朝私が見た“顧客上位3社”です」

二人が見ると、確かに画面上には“P社、Q社、R社”の三社しか表示されていない。

顧客上位3社(××年度)

| 順位 | 顧客 | 売上額 | … |

|---|---|---|---|

| 1 | P社 | ×××.×百万円 | … |

| 2 | Q社 | ×××.×百万円 | … |

| 3 | R社 | ×××.×百万円 | … |

未だにうつむいたままの鈴木さんに、彼はすまなそうに言った。

「秘書さん、これはこちらの責任だ。申し訳ない。加藤さんも社長をとりなしてくれているので、自分の仕事に戻って下さい。夕方には、我々の方から社長に調査状況を説明しに行くので、その際は立ち合って下さい」

(その一時間後)

「部長、原因が分かりました。こりゃ、営業のミスですよ」

何度となく時計を見ながら、いらいらしていた佐藤さんの前に、なんとなく得意げな様子で、山田さんが現れて言った。

「営業のミス? そりゃ一体どういうことだ?」

いぶかる彼の前に、山田さんが一枚のリストを差し出した。

「これを見てください。販売管理システムの“顧客マスター”の内容の一部を印刷したものです」

佐藤さんがリストを見ると、山田さんが説明を始めた。

顧客マスター(一部)

| 顧客コード | 顧客名 | … |

|---|---|---|

| … | … | … |

| 012301 | S社横浜支社 | … |

| 012302 | S社東京本社 | … |

| 012303 | S社埼玉支社 | … |

| 012304 | S社名古屋支社 | … |

| 012305 | S社大阪支社 | … |

| … | … | … |

| 113201 | P社 | … |

| … | … | … |

| 135701 | Q社 | … |

| … | … | … |

| 165101 | R社 | … |

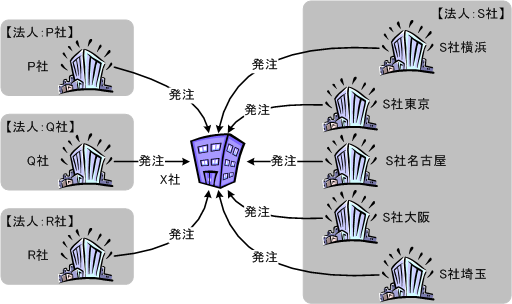

「ここを見て下さい。P社、Q社、R社には、それぞれ一つの顧客コードが割り振られています。ところが、S社には“S社横浜支社”、“S社東京本社”、“S社埼玉支社”など、五つの顧客コードが割り振られています。そこで、今度はこのリストを見てください」

と、山田さんはもう一つのリストを差し出した。

顧客上位10社(××年度)

| 順位 | 顧客 | 売上額 | … |

|---|---|---|---|

| 1 | P社 | ×××.×百万円 | … |

| 2 | Q社 | ×××.×百万円 | … |

| 3 | R社 | ×××.×百万円 | … |

| 4 | S社東京本社 | ×××.×百万円 | … |

| 5 | S社横浜支社 | ×××.×百万円 | … |

| 6 | T社 | ××.×百万円 | … |

| 7 | S社名古屋支社 | ××.×百万円 | … |

| 8 | S社大阪支社 | ××.×百万円 | … |

| 9 | U社 | ××.×百万円 | … |

| 10 | S社埼玉支社 | ××.×百万円 | … |

「これは、今回問題になった“顧客上位3社”の、“上位3社”という条件を“上位10社”に変更して表示させたものです。見ていただければ分かる通り、S社の五つの顧客コードは別々ではありますが、上位十社にすべて出ています。そして、この五つの受注額を合計すると、第一位の顧客となるんです」

なんとなく不安を感じながら、彼は山田さんに聞いた。

「で、営業のミスというのは?」

そこで、山田さんは「分からないのかな?」という顔つきで言った。

「つまり、営業がS社の顧客を五つに分けたせいでこうなったんですよ。販売管理システムは間違っていなかったんです!」

佐藤さんは、山田さんの説明になんとなく不安を覚えたものの、彼にどうやって話せば良いかが分からず、喫煙所で思案していた。とそこへ、当の本人が駆け込んできた。

「部長、ここにおいでだったんですか。社長がお呼びですよ」

慌てて、彼は煙草の火を消した。

「ええっ! でも夕方にはまだ時間があるし」

とまどう彼に、山田さんが言った。

「先ほど社長から『販売管理システムの担当者に』と電話があったんです。『今どうなっている?』と聞かれたので『原因は営業のミスでした』とお話したら、『すぐに部長と一緒に社長室に説明に来るように』とのお話があったんです」

(しまったぁ!)彼は、社長が山田さんと直接話すとは思ってもみなかったので頭を抱えてしまった。とはいえ、こうなってはもうどうしようもない。

「分かった。山田君、先ほどのリストを持って社長室に行こう」

彼は、重い腰を上げた。

社長室には関係者全員が集められたが、加藤さんだけはなぜ営業部長の自分が急に呼ばれたのかが分からず、とまどっていた。

全員が席についたところで、社長が口を開いた。

「さて、今回の件について、システム部での調査が終わったとのことだ。山田君、説明をしてくれ」

そこで山田さんが、先ほどのリストのコピーを全員に配りだし、佐藤さんに説明をした内容を繰り返した。

山田さんの説明が終わったが、誰もすぐには口を開かなかった。

加藤さんはやっと自分が社長室に呼び出された理由が分かったが、山田さんの説明には納得がいかなかった。ただ、佐藤さん同様どう言ったら良いのか分からなかったので、しばらく思案した後こう切り出した。

「とりあえずウチの関係者の吉田君も呼びたいんだが。社長、よろしいですか?」

社長も山田さんの説明には釈然としなかったのか、黙って頷いた。

加藤さんに社長室へと呼び出された営業第一課長の吉田さんは、社長室に入ったとたん、その重苦しい雰囲気に一瞬逃げ出しそうになった。

とはいえ、営業部の代表として販売管理システムの(「こういうシステムにして欲しい」という)“要件”を決めてきたのは自分なのだから、ともかくも事情を聴かなければと空いている席に向かった。

彼が席につくと、加藤さんが口を開いた。

「吉田君、忙しいところすまないが、今日の式典でこれこれこういったトラブルが起こってしまった。で、この原因をシステム部が調査したところ、我々の顧客マスターへの登録ミスとの結論が出たとのことだ。そこで、山田君にもう一度詳細を説明してもらうから、君の意見を聴かせてくれないか?」

彼が黙って頷いたのを受けて、加藤さんは山田さんに向かった。

「では、山田君、申し訳ないがもう一度彼に説明してやってくれ」

山田さんの説明が終わった後、吉田さんはしばらく考えをまとめていたが、おもむろに口を開いた。

「山田さん、一つ質問させてくれないか」

「ええ、何ですか」

「今回問題になった“顧客上位3社”という画面は、誰の依頼で作ったものなの?」

「それは、一週間前に秘書さんから『当社の受注額の上位三つの顧客が見える画面を作ってください』との話があったので作ったものです」

「なるほどね。では、今度は秘書さんに聞きたいのだけれど良いですか」

「ええ、私でお答えできることならば、どうぞ」

「秘書さん、あなたが山田さんに言った“顧客”というのは、もちろん“法人”ということだよね?」

突然の質問に少々驚いた鈴木さんだったが、ちょっと考えた後に口を開いた。

「ええ、そういう言い方をすれば、その通りです」

この返事を受けると、彼は再び山田さんにやや哀れむ様に言った。

「山田さん、営業が原因というのは、そちらの勘違いだよ。販売管理システムでの“顧客”というのは“法人”じゃないんだ。我々が受注情報を入力するときに使っている“顧客”というのは“発注先”のことなんだ」

(そうか! そういうことだったのか)

この言葉で、佐藤さん、加藤さんは、自分たちが山田さんの説明に感じていた不安感がどこにあったのかが理解できた。

しかし、山田さんは彼の説明が分からず「どういうことですか」と聞き返した。

「山田さん、よく聴いてくれ。実はS社というのは大きな会社で、それぞれの支社で我々に発注をすることができるんだ。だから、販売管理システムに登録している受注情報での“顧客”というのは“発注先”であり、S社の場合は五つに分かれてしまうんだ」

「では、P社やQ社やR社は?」

「それらの会社は、すべて購買部で一括して発注をしている。だから、あたかも“法人”かの様に見えるんだが、実際はこれも“発注先”なんだ」

この時点で、やっと山田さんも彼の言わんとすることが分かり、やや焦り気味に話し始めた。

「じゃ、販売管理システムで“顧客マスター”と言っているのは、本当は“発注先マスター”のことなのか」

「その通り。とはいえ、我々も部内では“顧客”といっているけれどね」

ここで、今まで黙って聴いていた社長が口を開いた。

「ということは、やっぱりシステム部のミスということなのか? 販売管理システムが間違っていたのか?」

「あんな大金をかけたのに」という言葉が続くかの様な社長の言葉に、吉田さんは苦笑しながら答えた。

「いいえ。よく言われる“コンピューター・プログラムのバグ”といった類のものではありません。販売管理システム自体は“正しく”動いています」

「では、何が悪いと言うんだ?」

訳がわからなくなって来た社長に答えず、吉田さんは鈴木さんに言った。

「秘書さん、あなたが山田さんに“顧客”といった時に、それが“法人”であることははっきり伝えてはいませんね」

「ええ、だって社長からすれば、“顧客”といえば“法人”に決まっているじゃありませんか」

「なるほど。では、山田さん」

「はい?」

「秘書さんに“顧客”と言われて、それが“法人”であることが分からなかったのは、システム部のせいだと思いますか?」

これには憮然とした態度で、山田さんは答えた。

「大体、山田さんの言う“顧客”が“発注先”のことだってことも気づかなかったんだから、今度は“法人”だと気づく訳ないじゃないですか! 私は、システム開発一筋で、あなた方の業務の“常識”なんて分からないんですから」

黙って頷いた彼は、社長に言った。

「ということです。言ってしまえば『誰のせいでもない』んですよ」

あっけにとられた社長はしばらく考え込んだ様子でいたが、おもむろに口を開いた。

「吉田君。では、今後こんなことが起こらない様にするには、どうしたらいいんだ?」

社長の頭の回転の速さに少々驚きながらも、彼は答えた。

「我々が日頃使っている“言葉”を整理して、これをシステム部側に伝えることが必要です」

「具体的にはどうすればいいんだ?」

「“概念DOA(ディー・オー・エー)”という考え方があります。実は、今回の原因がピンときたのも、この考え方を私の友人からさんざん言われてきたおかげでして。彼から具体的な方法を聴かれたらいかがでしょうか」

突然“概念DOA”などという訳の分からない言葉が飛び出したので、面食らった社長ではあるが、気を取り直して吉田さんに言った。

「よし、とりあえず、私と佐藤君とで、その人に会ってみよう」